近日,我校生物与环境工程学院(含交叉科学研究院)环境功能材料及污染控制团队在国际顶刊《Applied Catalysis B: Environment and Energy》(影响因子IF = 21.1,中科院1区,TOP)上发表了题为“MnOx@CeSnOx with core-shell structure and electronic interaction boosting sulfur tolerance in simultaneous removal of NOx and chlorobenzene” (https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125868)的研究论文。团队负责人潘华教授为通讯作者,团队成员张细雄博士为第一作者,联培研究生凌鑫、团队成员薛清泉副教授为共同一作,我校陈浚教授及合作单位西安交通大学何炽教授为共同通讯作者。我校为论文的第一署名单位和通讯单位,西安交通大学为共同通讯单位。这是该团队今年在该期刊上发表的第2篇研究论文,标志着我校在环境催化领域的研究取得了一系列重要进展。

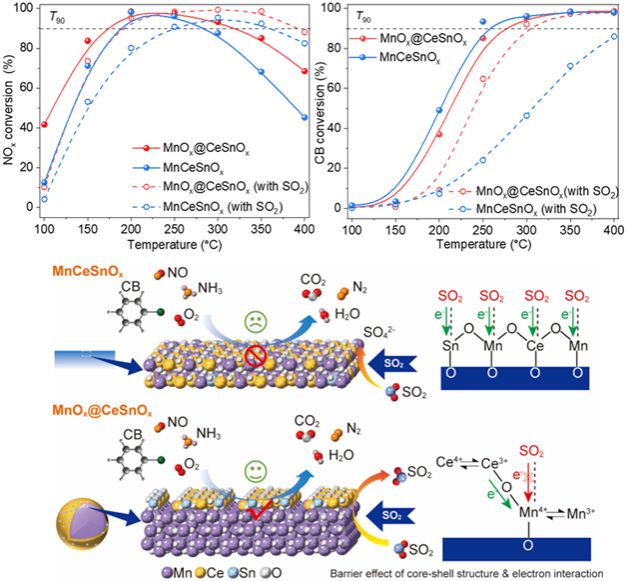

本研究针对垃圾焚烧烟气O3前体物协同控制中活性与抗硫性难以兼顾的挑战,将Sn引入Mn-Ce体系,构筑一种具有核壳结构的MnOx@CeSnOx催化剂,显示出较好的低温活性和抗硫稳定性。该催化剂在50 ppm SO2存在时依然能在294~392 °C温度范围内维持90%以上的复合污染物去除率,显著优于常规路径合成的Mn-Ce-Sn催化剂。研究发现,MnOx@CeSnOx的较好抗硫性源于CeSnOx壳层的多重保护作用:一方面通过核壳的几何限域作用使Sn作为牺牲位点优先吸附SO2,保护内核Mn活性中心;另一方面通过壳层Ce-O-Mn界面Ce3+向Mn4+的电子转移,抑制SO2与Mn活性位间的电子相互作用,有效阻止活性物种硫酸化。

团队近年来一直致力于臭氧前体物协同控制和资源化方面的研究(Appl. Catal. B 362 (2025) 124761,Arab. J. Chem. 16 (2023) 104587, J Colloid. Interf. Sci. 607 (2022) 1189, Catal. Comm. 166 (2022) 106452)。本工作在前期工作基础上,结合抗硫策略从催化剂的理性设计出发,通过几何结构和电子作用方面深入解析核壳催化剂的抗硫机制,为臭氧前体物催化控制中抗硫材料的理性开发提供理论依据和设计思路。

本研究得到了浙江省自然科学基金(项目编号:LGF22B070005)和国家自然科学基金(项目编号:22276145、22476157)等项目的资助,并获得了我校资源与环境硕建点的全力支持。近年来,我校资源与环境硕建点始终以科研团队建设为重点,致力于为师生打造优质的科研环境,积极推动团队间的深度合作与学术交流。本研究成果的发表,将进一步提升我校环境及相关学科在国际学术领域的知名度与影响力。

English

English