“乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的重要内容,是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务。”习近平总书记的重要论述为乡村发展指明方向。为积极响应乡村振兴战略号召,浙江树人学院明哲书院实践团在指导老师周前超和李若媛带领下,于6月27日——29日奔赴宁波开展暑期社会实践活动。通过实地走访、深度访谈等形式,探究乡村振兴中“生态保护与产业发展、历史传承与现代创新”的融合路径,为乡土发展注入青年智慧。

创新合作模式,赋能乡村振兴

在素有“全国生态文化村”美誉的毛岙村,实践团对返乡创业者代表唐秋佳进行了采访,在乡村振兴战略深入实施的背景下,该创业团队突破传统租赁模式,创新采用"保底+净利润反哺"的合作机制。在确保村集体基本收益的同时,将项目净利润按比例反哺村集体经济。同时,唐秋佳提出乡村振兴“三阶段论”:1.0阶段侧重基础设施改造,2.0阶段聚焦业态引进但易陷同质化竞争,3.0阶段重在培育村民自主发展能力,开展了土窑面包创业培训等项目,提升了村民创业技能,增加年收入。

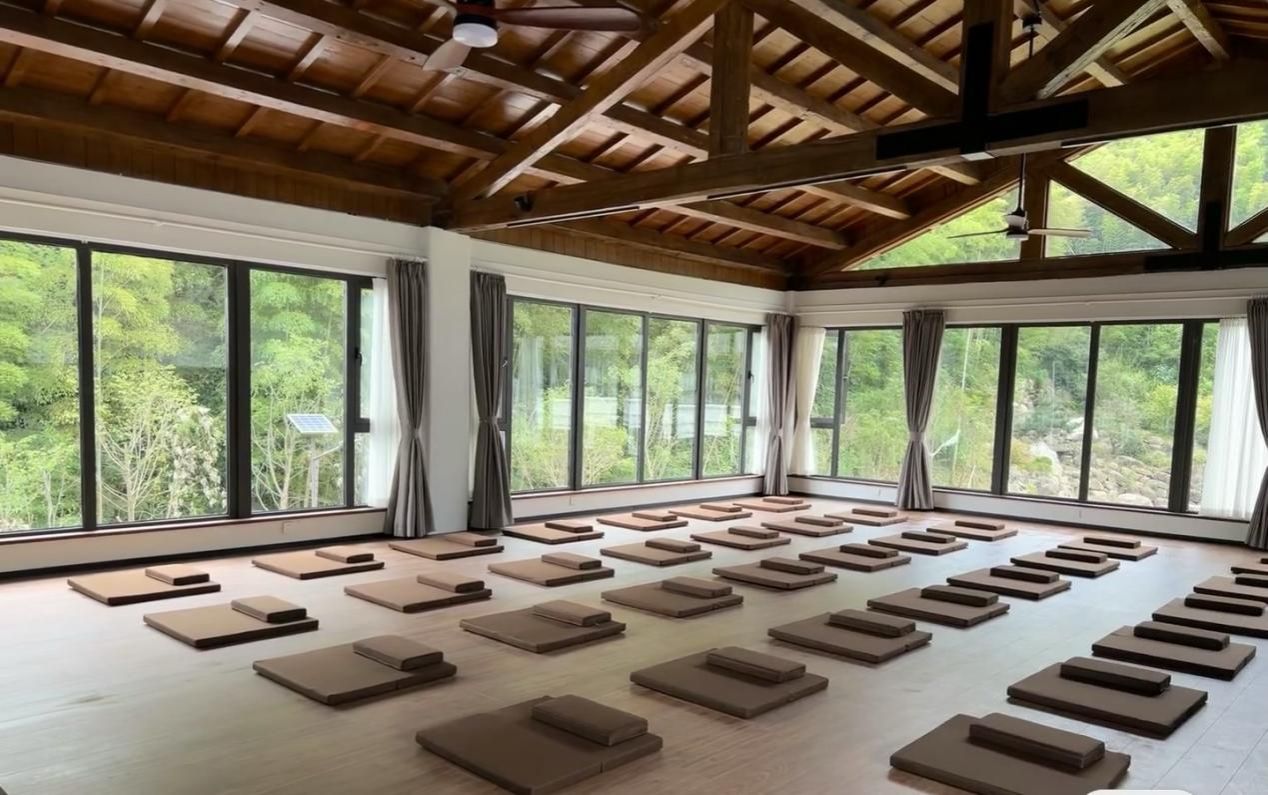

深耕疗愈产业,激活乡村动能

该创业团队通过构建“核心业务+衍生业态+公益反哺”的三层产业体系,形成完整的乡村振兴价值链。实践团成员通过沉浸式体验音疗课程,切身感受这一创新模式的独特魅力,将红豆杉的生态价值与现代疗愈技术完美结合。同时,通过创新开发特色农副产品,通过团建伴手礼等形式助销村民农产品。该模式为乡村产业振兴提供了可复制、可持续的发展样板。

倾听基层声音,把脉发展实效

为全面了解乡村振兴实际成效,实践团深入走访毛岙村游客、商贩及当地居民。随机采访的游客中,85%对“疗愈经济”模式表示认可。创业团队的团建项目为商户带来稳定客源,带动特色农产品销量,增加农家乐收入与就业岗位。不仅收入渠道多元化,技能水平明显提升,更明显的是生活环境持续改善。“疗愈经济”模式切实提升了群众获得感,形成了“企业有效益、村民有收入、乡村有发展”的多赢格局。

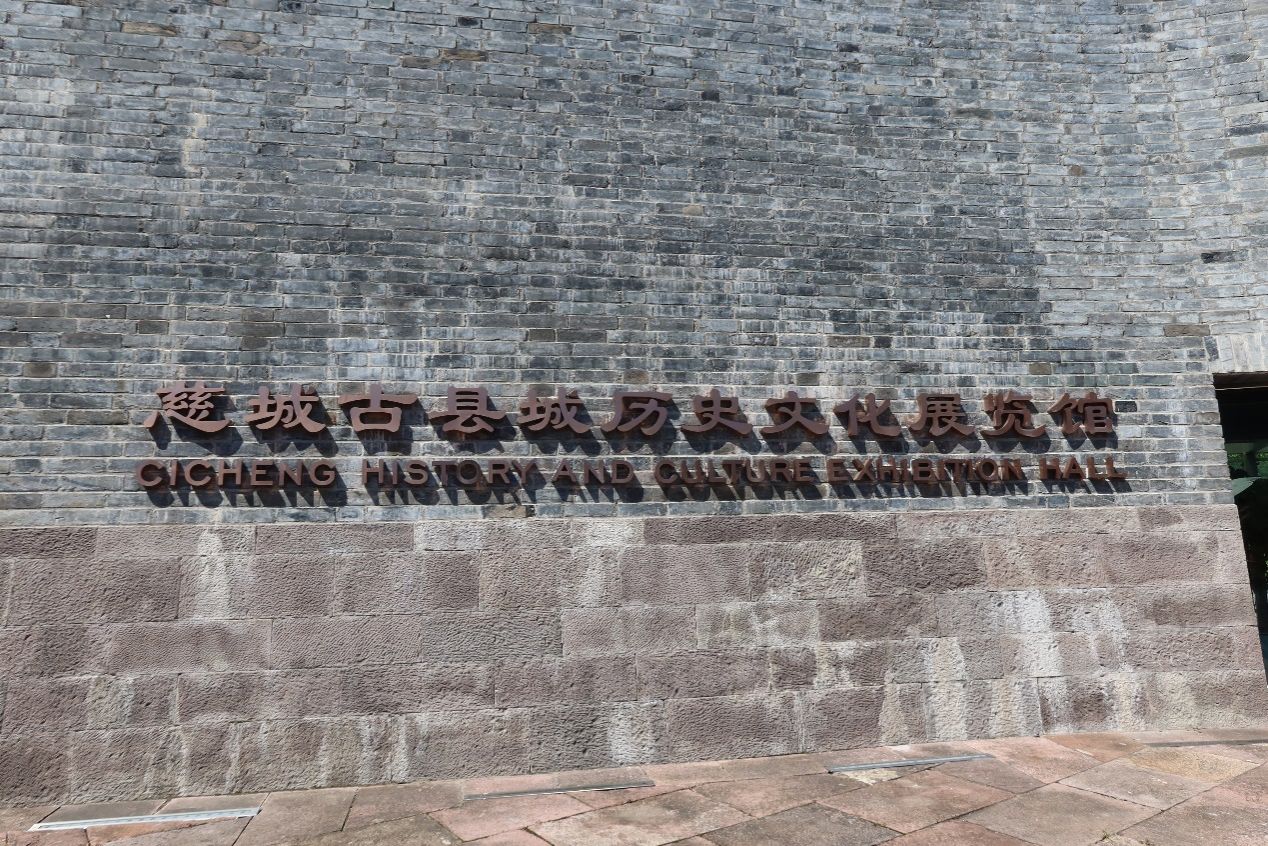

探访千年古城,解码文化振兴

实践团先后参观古县衙、孔庙、真理园等历史建筑,在慈城镇团委书记金贤芳与讲解员的介绍下,现场观摩数字化保护成果展示。慈城为实现文化振兴,创新“古建活化”模式,将文保单位转化为文旅体验空间,同时开发“慈城有礼”文创品牌,培育非遗传承人,带动相关就业。此外,当地正推进“文化+生态+产业”融合发展,吸引社会资本投入,增加游客量。

赓续红色血脉,砥砺振兴初心

实践团在慈城真理园开展“红色教育赋能乡村振兴”主题党日活动,通过瞻仰张人亚、冯定等宁波籍革命先辈的革命先辈事迹、在真理园宣誓墙前,实践团全体党员庄严宣誓,重温入党誓词等形式,强化使命担当,凝聚振兴力量。在乡村振兴实践中传承红色基因,把革命先辈的精神力量转化为服务乡村发展的实际行动。

实践表明,生态保护、文化传承、红色精神与产业发展有机结合,是推动乡村振兴的有效途径。实践团将认真总结调研成果,形成可复制、可推广的经验建议,为新时代乡村振兴贡献高校智慧与青年力量。

English

English